| 作成日 | 2018/10/01 |

|---|

はじめに

本シリーズについて

本シリーズは、Hinemos ver.6.1 入門編でHinemosの基本的な使い方を学んでいただいた方を対象に、Hinemosの発展的な利用方法について記載しています。

本シリーズのドキュメント通りに進めていただくことで、より実践的なHinemosの使い方を学んでいただける内容になっています。

「Hinemos ver.6.1 応用編① 将来予測監視・変化量監視をしてみよう」では、Hinemos ver.6.1 で追加された将来予測監視、変化量監視の設定手順と確認方法について記載しています。

前提

本ドキュメントで利用する環境は、Hinemos ver.6.1 入門編①で構築した環境を前提としています。

注意事項

本ドキュメントに登場するHinemos本体のバージョン番号(6.1.*)はご利用のバージョンに適宜読み替えてください。

免責事項

本ソフトウェアの使用・本ドキュメントに従った操作により生じたいかなる損害に対しても、 弊社は一切の責任を負いません。

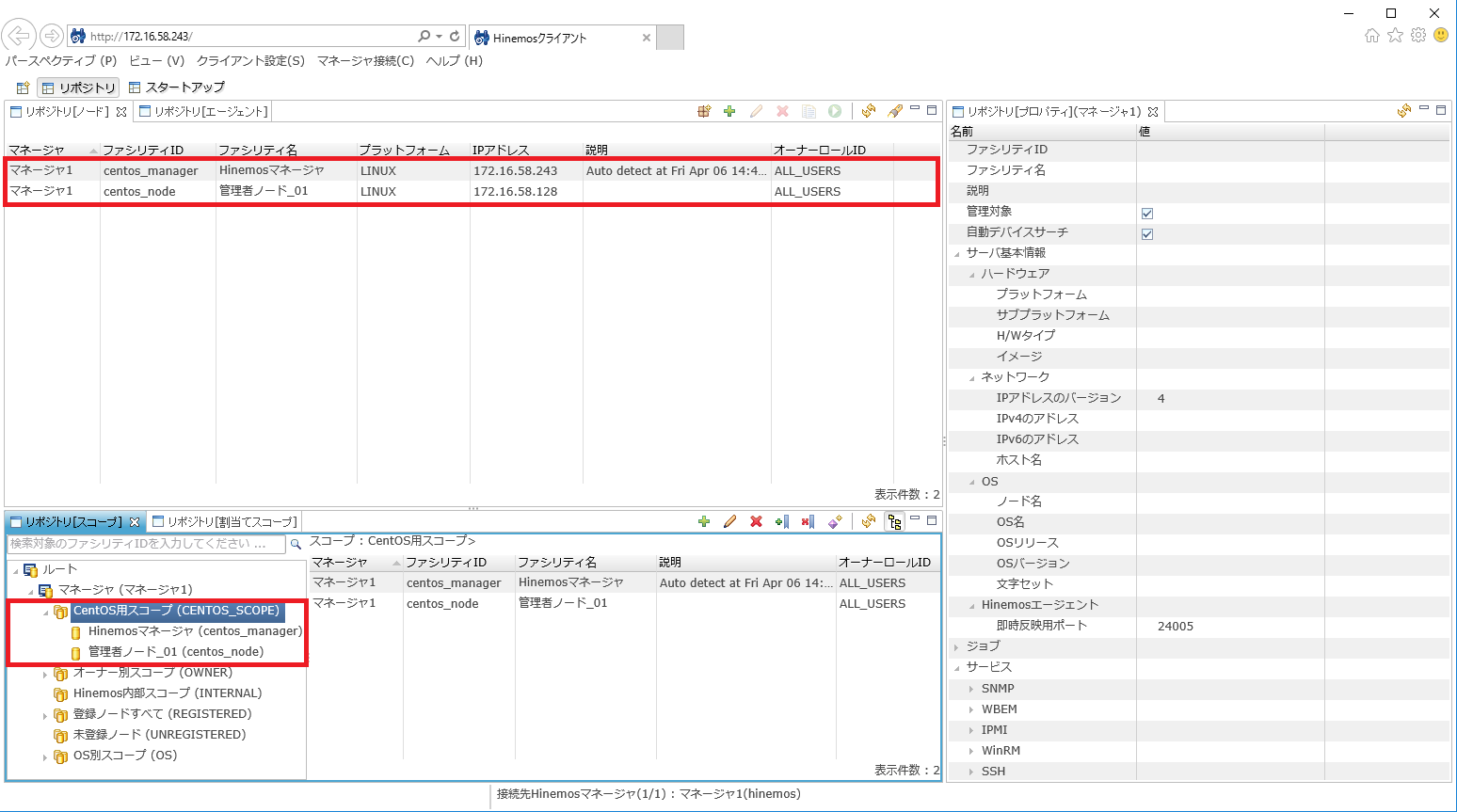

システム構成と基本セットアップ

Hinemos ver.6.1 入門編①で構築したマネージャと対象ノードを利用します。IPアドレスなど、システム構成の詳細については、Hinemos ver.6.1 入門編①の『本ドキュメントで構築するシステム構成』をご参照ください。ノードとスコープの設定がされていない場合も、Hinemos ver.6.1 入門編①を参考に、ノードとスコープを作成してください。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

Hinemosで将来予測監視・変化量監視をしてみよう

Hinemos ver.6.1 入門編②ではリソース監視の設定方法について紹介しました。ここでは、Hinemos ver.6.1 入門編②で作成したリソース監視に手を加えて、現在のリソース値だけではなく、未来のリソース値を予測して監視する方法とリソース値の変化量を監視する方法を紹介します。実際の将来予測監視、変化量監視の設定を通して、監視するまでの流れを掴んでいきましょう。

Ⅰ.将来予測監視

ユースケース

将来予測監視を使うことで、現在の値だけではなく、過去の値から未来を予測して通知することができます。たとえば、ディスク使用率が90%になったら通知するようにリソース監視を設定しても、「いつまでに対応しなければいけないのか」という部分が見えづらい状況でした。将来予測監視を使うことで、「このままだと、いつディスク使用率が100%になるのか」のおおよその時間が見えるようになるので「いつまでに対応しなければいけないのか」が見えるようになります。

設定手順

まずは、将来予測を行うためのリソース監視を設定しましょう。ここでは、監視対象ノードのファイルシステム使用率を設定します。リソース監視の詳細な設定方法については、Hinemos ver.6.1 入門編②の『Hinemos ver.6.1で監視してみよう』をご参照ください。

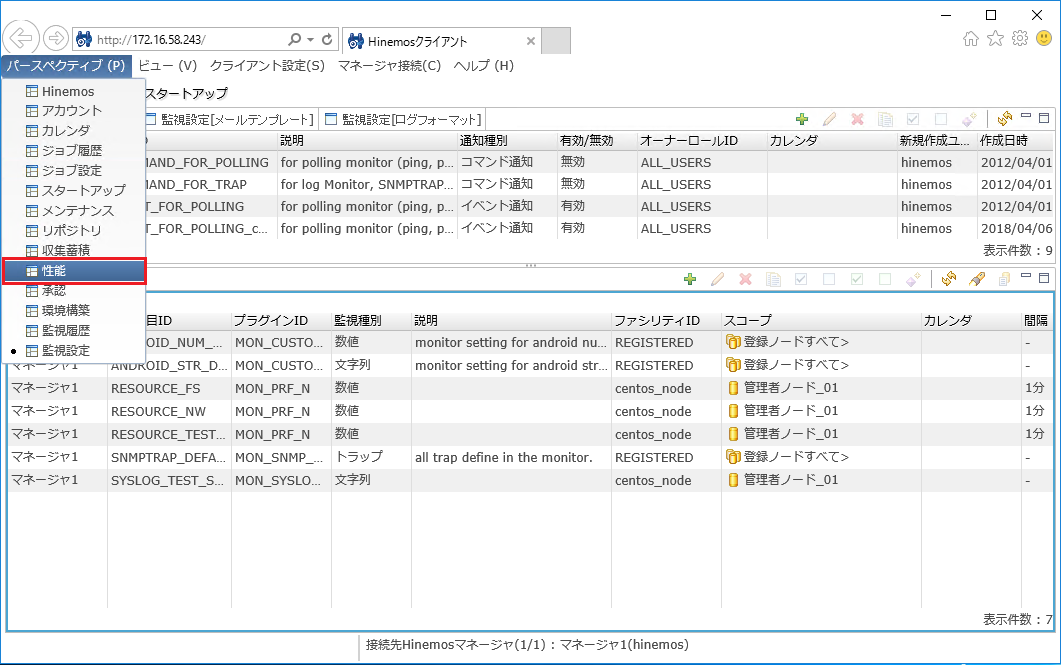

1. Hinemosクライアントを起動し、「監視設定」パースペクティブを開きます。

2. 「監視設定[一覧]」ビューの右上にある「作成」ボタンをクリックします。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

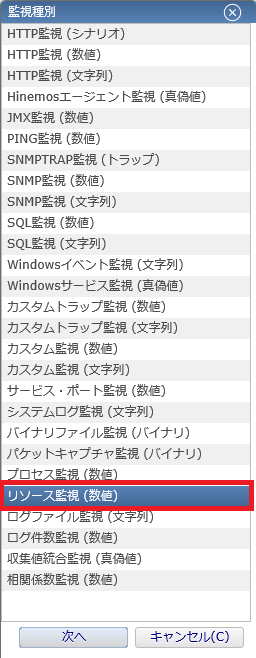

3. 「監視種別」ダイアログから、「リソース監視(数値)」を選択し、「次へ」をクリックします。そして、作成・変更ダイアログが表示されます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

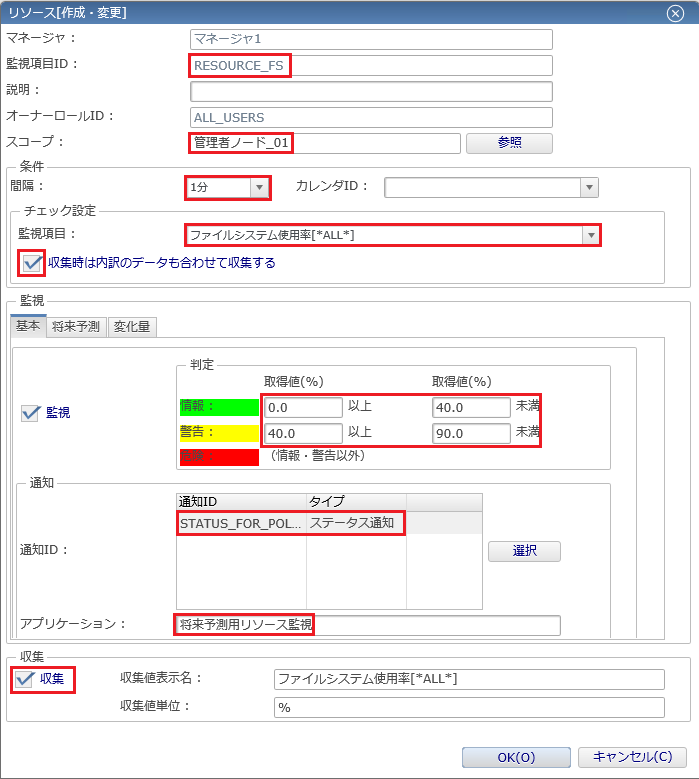

4. 「リソース[作成・変更]」ダイアログでは、以下のように「監視項目ID」、「スコープ」などの必須項目を入力し、「チェック設定」を入力してください。「基本」タブでは、「判定」の取得値と通知を設定します。なお、通知方法はデフォルトの「STATUS_FOR_POLLING」を選択します。最後に、「収集」にチェックを入れ、ファイルシステム使用率を収集します。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

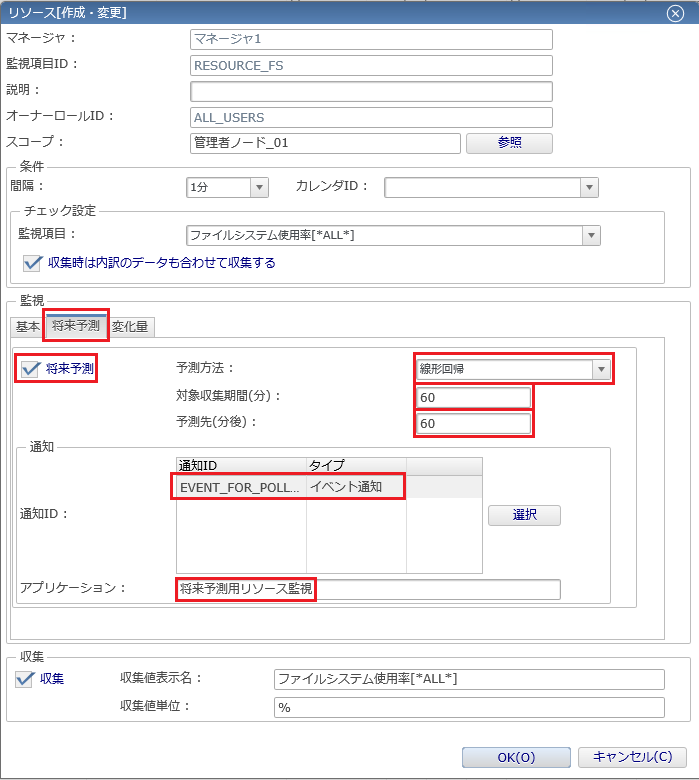

5. 「将来予測」タブでは、「将来予測」にチェックを入れ、以下のように「予測方法」、「対象収集期間(分)」、「予測先(分)」を入力し、将来予測監視を設定します。通知方法はデフォルトの「EVENT_FOR_POLLING」を選択します。以下のように設定することで、過去60分間の収集値を元に線形回帰で60分後の未来を予測し、監視する設定となります。この時、将来予測で通知される重要度の閾値は、基本タブで設定された閾値となります。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

監視結果の確認

設定した将来予測監視の結果を見てみましょう。将来予測の結果を見るためにはある程度性能値が収集されている必要があるので、5~10分程度放置した後で確認しましょう。

1. 「性能」パースペクティブをメニューバーから開きます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

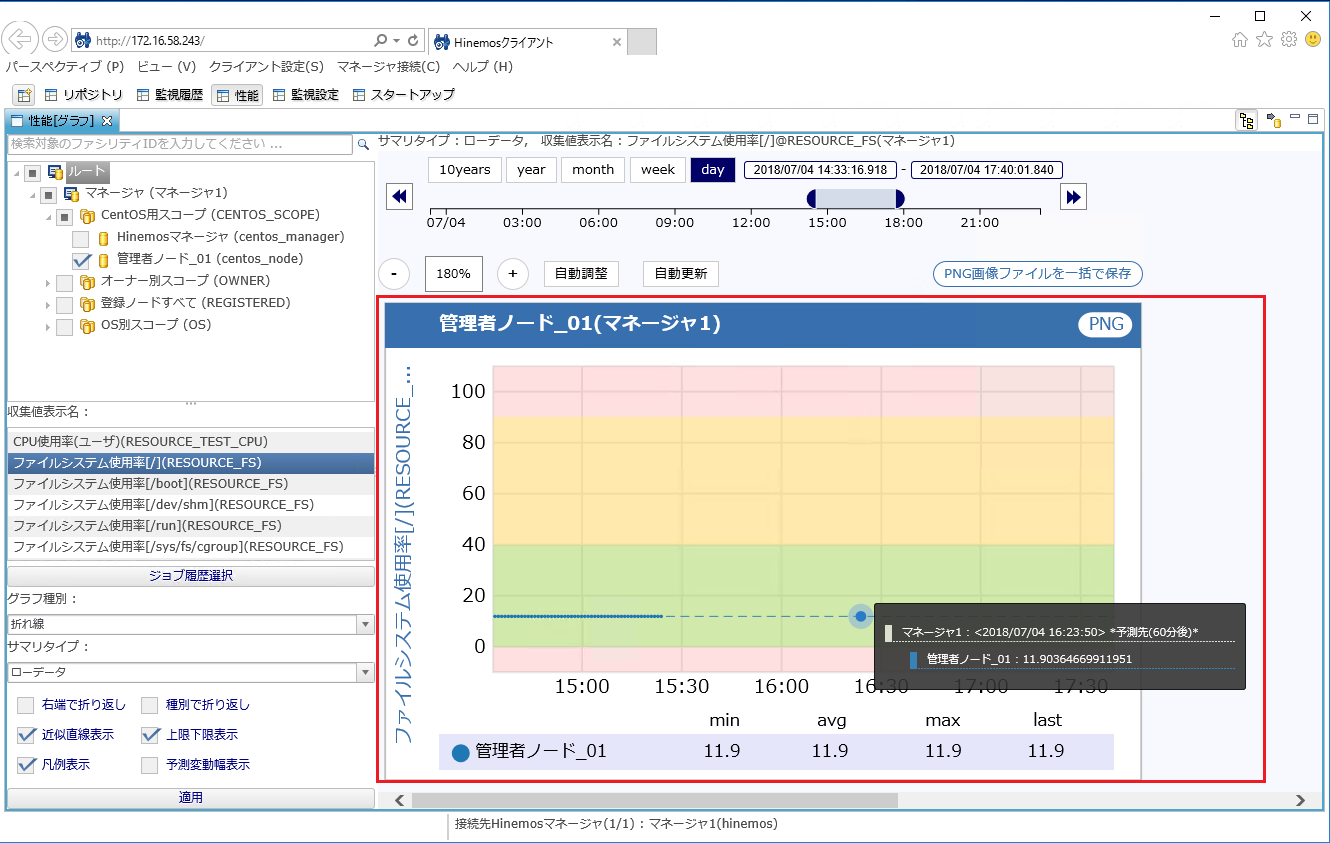

2. 性能[グラフ]ビューを以下の通りに設定し、ファイルシステム使用率の遷移を折れ線グラフで確認します。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

3. 確認してみると、以下のグラフではファイルシステム使用率に変化がないため、将来予測値も現在の値と同じになっています。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

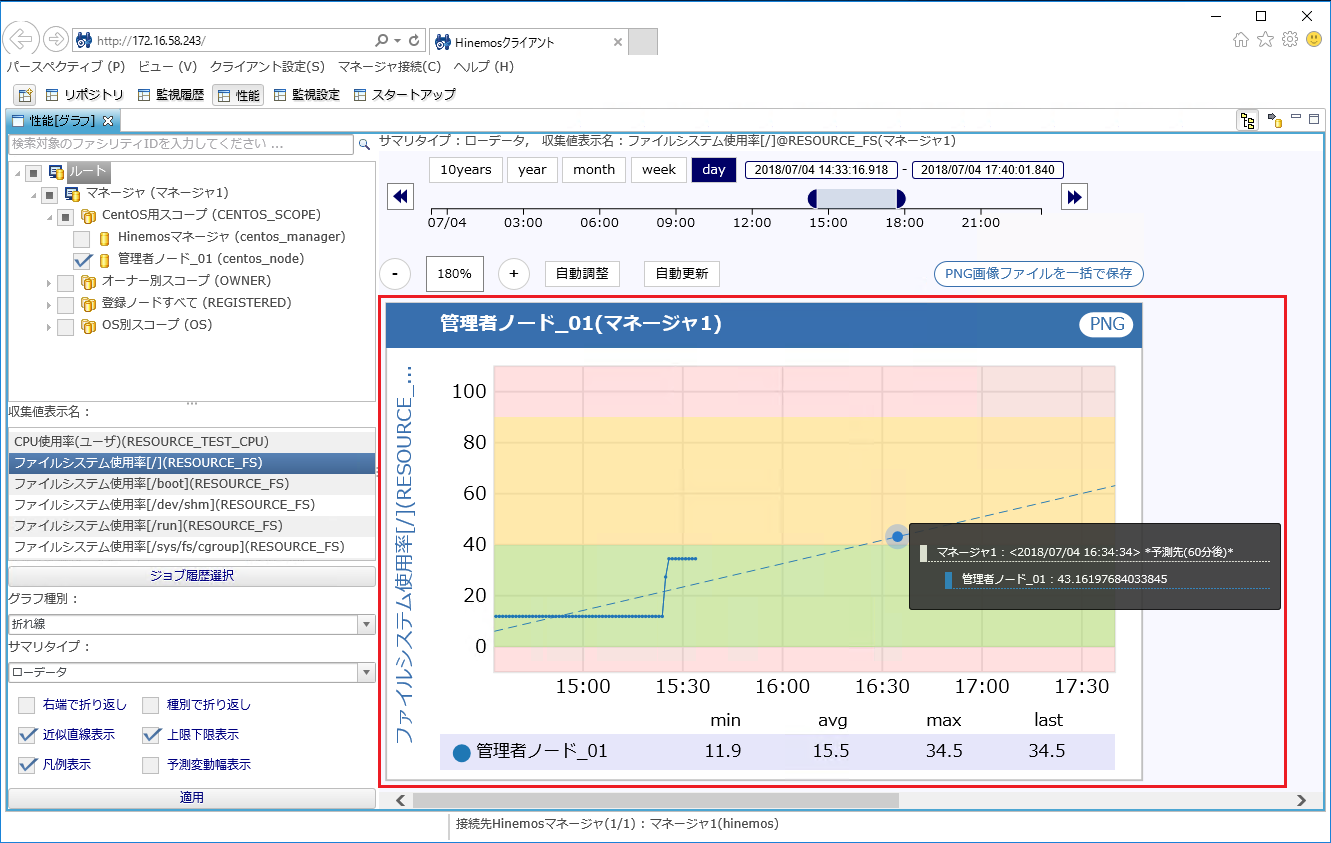

将来のファイル使用率が増加しているグラフを見たいので、監視対象ノードのコンソールから下記コマンドを実行し、3GBのダミーファイルを作成します。

次のコマンドは、1MB(1024KB)のブロックを3000個作成し、カレントディレクトリのdummy_fileに格納します。count=3000の部分は、使用する環境に合わせて適宜変更してください。

[root] # dd if=/dev/zero of=dummpy_file bs=1024k count=3000

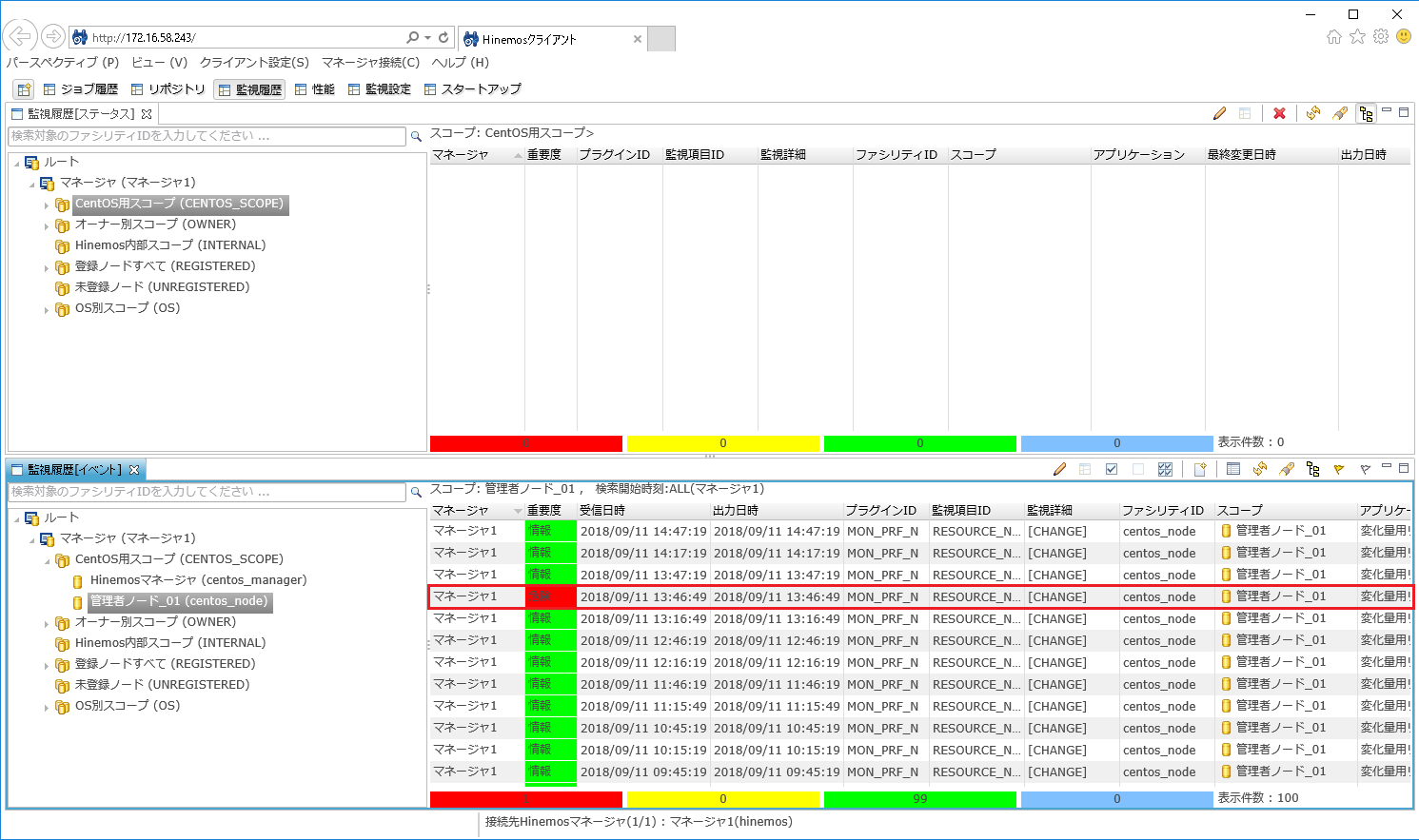

コマンドを実行してから10分後、監視履歴[イベント]ビューに通知されていることが確認できます。性能[グラフ]ビューでも性能グラフを更新すると、将来予測値が変化したことが確認できます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

↓クリックすると画像が拡大されます↓

Ⅱ.変化量監視

変化量監視は将来予測監視同様、カテゴリが数値の監視に設定できる監視です。過去の収集値の平均値、標準偏差を元に閾値判定を行い、情報、警告、危険の重要度を判定して通知します。変化量監視を有効にするには、収集を有効にする必要があります。

今度は、Hinemosマネージャのネットワーク情報量の変化量を監視してみましょう。

ユースケース

変化量監視では、過去の数値から変化量の傾向を計算し、「いつもと違う挙動」を検出することができます。この「いつもと違う挙動」が現れる状況は、たとえ通常の監視では閾値の中に納まっていたとしても、将来的に障害につながることがあります。この変化量監視では、そういった「障害の前触れ」を検知し、アラートを上げることで、障害が発生する前に未然に対処することができます。たとえば、一定期間内のディスクI/Oの回数が急増するなどの状況を監視することができます。

設定手順

1. Hinemosクライアントを起動し、「監視設定」パースペクティブを開きます。

2. 「監視設定[一覧]」ビューの右上にある「作成」ボタンをクリックします。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

3. 「監視種別」ダイアログから、「リソース監視(数値)」を選択し、「次へ」をクリックします。そして、作成・変更ダイアログが表示されます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

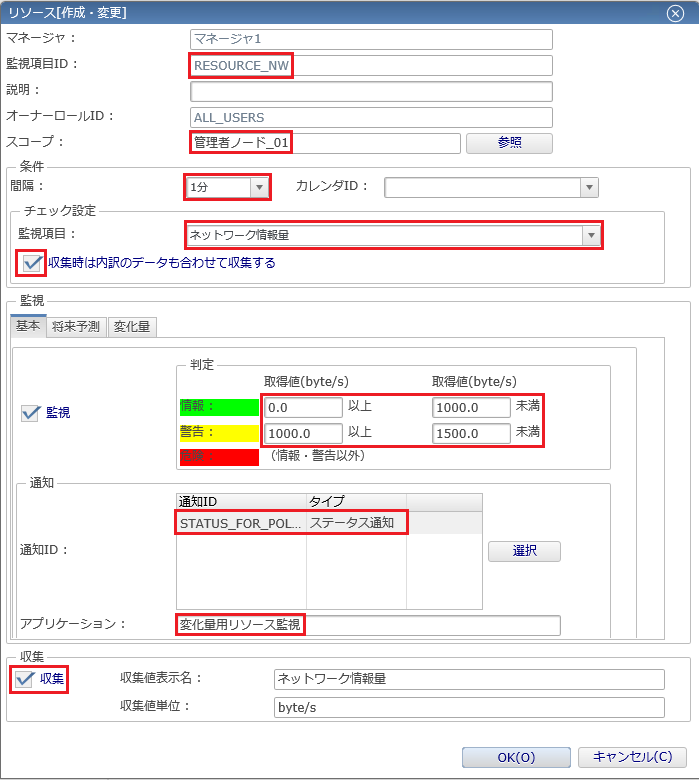

4. 「リソース[作成・変更]」ダイアログでは、以下のように「監視項目ID」、「スコープ」などの必須項目を入力し、「チェック設定」を入力してください。「基本」タブでは、「判定」の取得値と通知を設定します。なお、通知方法はデフォルトの「STATUS_FOR_POLLING」を選択します。最後に、「収集」にチェックを入れ、ネットワーク情報量を収集します。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

5. 「変化量」タブでは、「変化量」にチェックを入れ、以下のように「対象収集期間(分)」、「変動幅」を入力し、変化量監視を設定します。通知方法はデフォルトの「EVENT_FOR_TRAP」を選択します。以下のように設定することで、過去60分間の収集値を元に変化する幅を計算し、監視する設定となります。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

監視結果の確認

設定した変化量監視の結果を性能[グラフ]ビューで見てみましょう。変化量監視の結果を見るためにはある程度性能値が収集されている必要があるので、20分程度放置した後で確認しましょう。

1. 「性能」パースペクティブをメニューバーから開きます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

2. 性能[グラフ]ビューを以下の通りに設定し、ネットワーク情報量の遷移を折れ線グラフで確認します。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

3. 確認してみると、以下のグラフでは上下の点線の範囲内に収集値が収まっていることが確認できます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

4. つぎに、Hinemos Webクライアントに対してHTTPリクエストを発生させてみます。以下のコマンドを実行し、大量のHTTPリクエストをHinemos Webクライアントに送ってみましょう。

[root] # for i in {0..9}; do

curl http://[webクライアントのIPアドレス]:80

done

すると、変化量が大きく変化し、監視履歴[イベント]ビューに通知されていることが確認できます。性能[グラフ]ビューでも、上の閾値の点線を超えていることが確認できます。

↓クリックすると画像が拡大されます↓

↓クリックすると画像が拡大されます↓

最後に

Hinemos ver.6.1 応用編①は、将来予測監視と変化量監視についてご紹介しました。本編を通して、将来予測監視と変化量監視について設定方法、結果の確認方法を学んでいただけたと思います。次回以降もより実践的なHinemosの使い方を紹介していきます。

Hinemosのスタートアップ情報関連

Hinemos ver.6.1 入門編① Hinemos ver.6.1を使ってみよう

Hinemos ver.6.1 入門編② Hinemos ver.6.1で監視してみよう

Hinemos ver.6.1 入門編③ Hinemos ver.6.1でジョブを動かしてみよう

関連情報

Hinemos ver.4.1の[実践]入門の本が販売中です。内容はHinemos ver.4.1ですが、Hinemosをより詳しく知りたい方には、お勧めの一冊です。

お問い合わせ